【当院発表の入浴事故(4) 】 公開更新日202507.07 HOMEへ メニューを隠す 前へ

次へ

このページは現在作業中です。

内容は日本循環器学会関連雑誌「心臓」に掲載された以下の当院オリジナル論文の概説です。

●(4)前田敏明,前田貴子:浴槽浴事故はなぜ冬に多いのか.心臓2024;56:963-971

ネット上の「J-stage( www.jstage.jst.go.jp )

」または「Google Scholar(https://scholar.google.com/)」でキーワード「前田敏明 入浴事故」で検索すると論文PDFをダウンロードできます。

重要ポイントがわかりやすいように箇条書きにしました。

●○×の記号の説明

「●」:当院での調査結果と考察、「○」:過去論文の資料。「×」現在は間違っていると考えられる内容。

論文タイトル「浴槽浴事故はなぜ冬に多いのか」】

各表の資料は論文(4)からの引用です。

●要約

入浴事故が冬に多いのは入浴時の環境温度変化が大きいためなのか、それとも入浴中の熱中症が増加するためなのかを検討した。

方法:

季節別・重症度別・施設別(家庭または共同浴場)の入浴事故件数ならびに夏冬の年齢層別入浴法の調査を行った。

結果:

①心肺停止事故件数の冬夏比は家庭6.8(190件/28件)、共同浴場3.7(11件/3件)であった。重症と中等症を合計した非心肺停止事故件数の冬夏比は家庭9.2(46件/5件)、共同浴場10(20件/2件)であった。総入浴事故件数の冬夏比は家庭7.2(236件/33件)、共同浴場6.2(31件/5件)であった。

脱衣所が冬でも寒くないように温度管理されている共同浴場においても、家庭と同様に入浴事故件数の季節変動が見られた。

②入浴では夏よりも冬のほうが温まると答えた人の割合は、性別または年齢にかかわらず約9割であった。残りは夏と冬で同程度に温まると答えた。

これから入浴中の熱中症事故件数は、冬には夏の最大10倍程度に増加する可能性が示された。

結論:

●入浴事故件数の季節変動が家庭と共同浴場で同程度であったことから、浴槽内と脱衣所の温度差が大きいことが冬に入浴事故が増加する主因とは言えなかった。

●

入浴事故件数の季節変動の主な原因は、入浴法の季節変化によって冬に熱中症事故が増加するためと推測された。

●はじめに

○入浴事故は死亡または非死亡にかかわらず、夏に少なく冬に多い。

○その原因として、冬には湯温と外気温の温度差が大きくなって脳血管疾患や心疾患が誘発されるためと推測されてきた。

○●その一方で、入浴事故の本質は熱中症であるとの救急医学会の見解がある。

加えて、我々は浴槽内事故の初発症状として熱失神が多いことを報告した。

しかし、一般に熱中症は暑い時期に増加して寒い時期には減少するため、入浴事故が冬に増加する現象を十分に説明できていない。

●これらの問題を検討するために、一般に年間を通して脱衣所が寒くないように温度管理されている共同浴場(温泉や銭湯などの大浴場)では、入浴事故件数の季節変動が小さくなっているのか調べた。

また、入浴法の変化が入浴事故件数の季節変動の主な要因になっているのではないかと考えて、夏と冬の入浴法の違いを調べた。

【調査項目】

入浴事故の重症度は発見時の状態と経過で①心肺停止(発見時心肺停止例)、②重症(発見時には生存していたが、入浴事故を原因として死亡または3週間以上の入院を要した例)、③中等症(発症時には自力で移動できなかったが、急速に回復して入院はしていないか3週間未満であった例)の3つに分類した。

結果

(1)季節別の心肺停止事故件数

心肺停止事故は春69件(19.4%)、夏31件(8.7%)、秋54件(15.2%)、冬201件(56.6%)あった(表1)。

男女の比較では、夏は男性が多く、女性が少ない傾向があったが、その理由は不明であった。

総心肺停止事故件数に占める冬の割合は男性58.7%、女性54.8%で男女ほぼ同率であった。

表1 季節別の心肺停止事故件数-男女の比較- |

||||||

季節 |

春 |

夏 |

秋 |

冬 |

合計 |

冬の割合 |

男 |

25件ns |

21件▲* |

23件ns |

98件ns |

167件 |

58.7% |

女 |

44件ns |

10件▽* |

31件ns |

103件ns |

188件 |

54.8% |

合計 |

69件 |

31件 |

54件 |

201件 |

355件 |

56.6% |

合計の割合 |

19.4% |

8.7% |

15.2% |

56.6% |

100% |

|

▲有意に多い,▽有意に少ない,ns有意差なし,*p<0.05,四捨五入したため合計が100%にならないところがある. |

||||||

(2)重症度別の季節別事故件数

重症度別の季節別事故件数(表2)は、いずれの重症度においても夏に少なく冬に多くなっていた 。

重症度別3群間の季節別事故件数の分布には有意差がなかった。

冬の占める割合は心肺停止56.6%、重症51%、中等症59%であった。

事故件数の冬夏比は心肺停止6.5(201件/31件)、重症9.5(19件/2件)、中等症9.4(47件/5件)であった。

心肺停止事故だけでなく、非心肺停止事故も冬に多くなっていた。

表2 各重症度の季節別入浴事故件数 (季節不明を除く) |

|||||||

重症度 |

春 |

夏 |

秋 |

冬 |

合計 |

冬の割合 |

冬夏比 |

心肺停止 |

69件 |

31件 |

54件 |

201件 |

355件 |

56.6% |

6.5 |

重症 |

9件 |

2件 |

7件 |

19件 |

37件 |

51% |

9.5 |

中等症 |

16件 |

5件 |

12件 |

47件 |

80件 |

59% |

9.4 |

合計 |

94件 |

38件 |

73件 |

267件 |

472件 |

56.6% |

7.0 |

3群とも夏が最も少なく、冬が最も多かった。χ2検定ではすべてのセルで有意差はなかった。 |

|||||||

図1Aと図1Bは家庭と共

【

図1A.、図 1B】図1Aと図1Bは家庭と共同浴場それぞれの心肺停止または非心肺停止事故の季節別件数である。

施設別の心肺停止事故件数で、冬の占める割合は家庭57.8%(190件/329件)、共同浴場42%(11件/26件)、全体では56.7%(201件/355件)であった。

その冬夏比は家庭6.8(190件/28件)、共同浴場3.7(11件/3件)であった。

心肺停止事故件数は家庭のみならず共同浴場においても冬には夏の数倍多かった。

以上から心肺停止事故または非心肺停止事故の両者ともに、共同浴場の脱衣所に暖房設備を設置すると冬の入浴事故が減少するとは言えなかった。

(3)年中浴槽浴、夏シャワー浴、年中シャワー浴の割合

全年齢層群における入浴法の調査では年中浴槽浴54.7%、夏シャワー浴35.1%、年中シャワー浴10.2%であった。男女の入浴法には有意差はなかった。

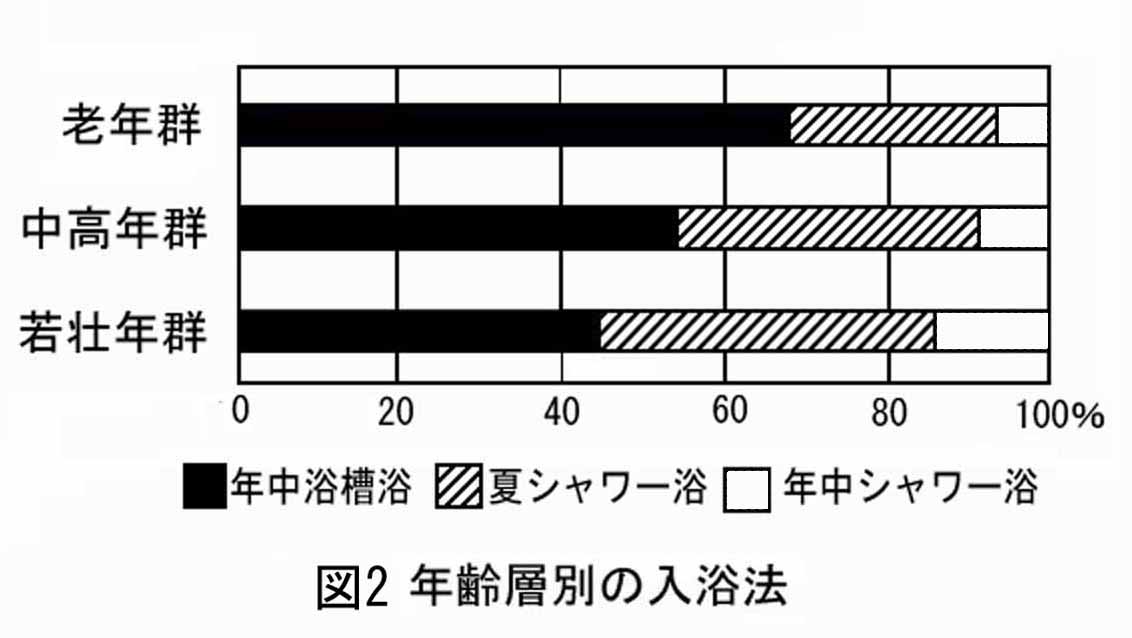

年齢層別の入浴法を比較した(表3,図2)。年中浴槽浴の割合は老年群67.9%、中高年群54.1%、若壮年群44.7%で高齢になるほど多かった。夏シャワー浴の割合は老年群25.5%、中高年群37.1%、若壮年群40.8%で高齢になるほど少なかった。年中シャワー浴の割合は老年群6.5%、中高年群8.8%、若壮年群14.5%で高齢になるほど少なかった。

【年中浴槽浴、夏シャワー浴、年中シャワー浴の割合 】

入浴法の季節変化

夏と冬における入浴法の変化から予測される入浴中体温上昇の変動を検討した。シャワー浴単独での入浴事故は稀である5)ため、年中シャワー浴は入浴事故件数の季節変動にほとんど影響しないと考えられた。そのため以下の解析からは除外した。

夏はシャワー浴が多く冬は浴槽浴が多い場合には、熱中症による入浴事故が冬に増加する要因になる。 しかし、心肺停止事故の大部分を占める老年群の夏シャワー浴の割合は25.5%に過ぎず、これだけでは心肺停止事故が冬には夏の数倍に増加することを説明できなかった。

年中シャワー浴の人を除いた老年群472人(男234人,女238人)、中高年群560人(男性283人,女性277人)、若壮年群536人(男性257人,女性279人)、合計1,568人(男性774人,女性794人)を対象に「入浴では夏よりも冬に温まるか」質問した。夏はシャワー浴が多く冬はほとんど浴槽浴の人および年中浴槽浴で冬は夏よりも温まる人は、この質問に対して「はい」になる。夏のほうが冬よりも温まる人はいなかったので、「いいえ」と答えた人は夏と冬で同程度に温まる人になる。「はい」と答えた人の熱中症による入浴事故リスクは夏よりも冬に高くなり、「いいえ」と答えた人の入浴事故リスクは夏と冬で同程度になると考えられた。

「はい」と答えた人の割合は老年群88.8%、中高年群91.1%、若壮年群91.8%、全体では90.6%であった。各年齢層群間または男女間で有意差はなかった。3群間ではいずれも冬と同程度に温まる人数の冬夏比はほぼ10:1になり、入浴中の熱中症事故件数は冬には夏の最大10倍程度に増加する可能性が示された。

●考察

1.浴槽内と脱衣所の温度差が冬の入浴事故増加に直接影響するのか?

東京都23区内から3,012件の入浴中急死検案報告がある。

入浴中急死件数は最多の1月が最少の8月の約8倍、冬は夏の約5倍であった。

心肺停止または非心肺停止入浴事故件数と一日の最低気温との間には、負の相関関係があったと報告されている。

また、入浴時の環境温度変化が大きいと血圧変動が増大して、脳血管疾患や心疾患を誘発するというヒートショック説が一般人の間で広まっている。

以上から湯温と脱衣所の温度差が大きくなるほど入浴事故が増加すると考えられてきた。

しかし、ヒートショックという用語を定義した医学文献はなく、十分な科学的検証はなされていない。

以下では「冬に入浴中急死が増加する主因は入浴時の環境温度変化が大きいためである」という仮説が誤っている根拠を述べる。

反証①サウナ浴は死亡事故が少ない

サウナ浴は高温(70~120℃)、低湿度(10~30%)の乾燥熱浴と冷水浴を数回繰り返す入浴法が一般的である。

北欧では冬であっても川や湖に入水して、クールダウンを行う。

入浴時の環境温度変化は本邦の浴槽浴よりも遙かに大きい。

にもかかわらず、サウナ浴中の急死は国内でも北欧でも稀である。

むしろ、サウナ浴頻度が多い人ほど突然死や冠動脈疾患死が少なかったと報告されている16)。

反証②入浴中の急死リスクは家庭よりも共同浴場のほうが高い

ほとんどの共同浴場の脱衣所は冬でも寒くないように温度管理されている。

他方、一般家庭の脱衣所は暖房設備が少なく、冬には室内温度がかなり低下する。

さらに、共同浴場では入浴事故が起きても同時入浴者によって早期に救助されることが多い。

そのため共同浴場では家庭よりも入浴中急死が少なくなると考えられてきた。

しかし、入浴回数あたりの入浴中急死件数を調べると、宮城県鳴子町での調査では宿泊付き温泉は家庭の約34倍多く、山口市での調査では共同浴場は家庭の約3倍多かった。

これから脱衣所の暖房による入浴中急死の減少効果は小さく、ほかに重要な入浴事故増加要因があることが示唆された。

反証③家庭でも共同浴場でも、入浴事故は夏に少なく冬に多い

浴槽内と脱衣所の温度差が大きいことが冬に入浴事故が急増する主因であるならば、脱衣所が寒くないように温度管理されている共同浴場における冬の入浴事故件数は夏と同程度にまで減少すると予想される。

しかし、今回の調査では入浴事故件数の季節変動は家庭と共同浴場でほぼ同程度であった。

栃木県警察管内における資料で、入浴中急死件数の冬夏)比は家庭3.9、温泉3.1で、ともに冬には夏の3~4倍多くなっていた。

反証④入浴事故の初発症状は熱失神

我々は温泉や銭湯で偶然観察された入浴事故発生直後の症状では熱失神と考えられる突然の意識消失が多いと報告した。

本邦に比べて湯温が低い海外の浴槽浴では入浴中急死がほとんど見られない。

国内でも湯温39℃以下での入浴中急死は極めて少なく、入浴中急死の80%は湯温42℃以上であったと報告されている。

これらは体温の上昇自体が入浴中急死の一次的な要因であることを示している。

反証⑤脳血管疾患や心疾患は非心肺停止入浴事故の約1割

救急搬送された非心肺停止入浴事故の調査では脳血管疾患は1割未満、心疾患は1~2%であったと報告されている。

我々の調査でも脳血管疾患は非心肺停止入浴事故の約1割で、心疾患はいなかった。

入浴中急死に占める両疾患の割合は同様に小さいと推測される。

2.入浴法の季節変化

日本の浴槽浴は洗身だけではなく、身体を温めるためにも利用されてきた。

欧米での浴槽浴の湯温は40℃以下が一般的である。

福岡県での高齢者の入浴法調査では、42℃以上の湯温は冬41.3%、夏9.8%で高温湯は冬に多く、入浴時間は10分以上が冬81.4%、夏35.7%で、冬の入浴時間は長くなっていた。

全国の65歳以上の戸建住宅居住者を対象にした調査では、家屋の断熱性能が高いほど湯温が低く、入浴時間が短い傾向にあった。

これらは季節の環境温度が入浴法を変化させていることを示している。

3.入浴法の変化で冬の入浴事故が急増する

一般に入浴前の環境温度が低い場合にはしっかりと温まろうとする入浴法が多くなり、入浴中の熱中症事故が増加しやすいと推測される。

今回の調査で入浴では 夏よりも冬のほうが温まると答えた人は、いずれの年齢層においても約9割であり、残りの人は夏と冬でほぼ同じように温まっていた。

これから入浴中の熱中症事故件数は、冬には夏の最大10倍程度にまで増加する可能性が示された。

入浴事故件数が冬には夏の3~10倍にも増加する現象は入浴環境温度の季節変化では説明できないが、入浴法の季節変化で説明可能であった。

結語

●共同浴場では脱衣所の暖房設置による冬期の入浴事故の減少効果は見られなかった。

●入浴事故件数の季節変動は入浴法の変化が大きな要因であることが示唆された。

これから冬の入浴法を修正することにより、入浴事故を大幅に減らすことができると考えられた。